→プリント用バージョン UN CAMMINO SENZA SCORCIATOIE

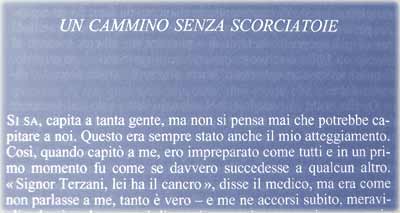

近道のない旅路 (第一章) みんな知っているし、多くの人におこることだ。だが人は、まさかそれが自分の身にふりかかろうとは思ってもみない。わたしもやはりそうだった。だから、それがおきた時、誰でもそうであるようにわたしにも心の準備がなく、最初の瞬間、それはまったくの他人事のように思えた。「テルツァーニさん、あなたはガンです」医師が告げた。しかし、その声は自分に語りかけているようには思えず、実際のところ——驚きとともにすぐさま気がついたことだが——わたしは絶望もせず、動揺もしなかった。あたかもその事実がつまるところ自分とはまったく関係のないことであるかのように。 もしかするとこの最初の無関心は、落ち着きを保ち、事実から距離をおくための防御本能に過ぎないのかもしれない。いずれにせよ、それはわたしを助けてくれた。もう一人の自分の眼で外から自分を見つめることはいつでも役に立つ。そしてこれは、誰もが学びうる能力だ。 あれこれ考えながら、ひとりきり、病院でさらに一晩をすごした。自分の前にもいったいどれだけの人々が同じ部屋で同じような告知をうけたのだろうかと思い、そうした仲間たちの存在にいくらか勇気づけられる気がした。わたしはボローニャにいた。人生の多くの出来事と同じく、ひとつひとつはそれ自体意味がないようでいて、一緒になると実はそれぞれが決定的な、よくある小さな一歩一歩の積み重ね、それがわたしをその病院まで導いた。カルカッタではじまったしつこい下痢、パリの熱帯病研究所での様々な検査、原因不明の貧血症を解明するためのさらなる検査が続いた……ある慎重なイタリア人医師が、いかにもありがちな診断の数々に納得せず、彼の奇妙な道具——光るひとつ目を持ち、すき間に入り込んで行くゴム製の小さなヘビ——を持ち出すまでは。その道具をもって医師はわたしの身体の奥底の最も秘められた個所を観察し、その豊かな経験から、彼がそれと知る物をすぐさま見いだしたのだった。 わたしはその医師が優秀であったこと、そしてはっきりと話してくれたことに感謝した。おかげでわたしは落ち着いて、しかもいまや真の理由を知りながら、計画をたて、ことの優先順位を見直し、必要な決断をすることが出来るようになったのだ。まもなく五九才になろうとしていたわたしは、これまでの人生を振り返ってみたくなった。山の頂きにたどり着いた人が、それまで登ってきた坂道を満足して見下ろすように。わたしの人生はどうだったろう?素晴らしかった!冒険につづく冒険、大きな愛がひとつあり、悔いはひとつもなく、これからやらねばならぬことにしてもそこまで重要なものはない。人生の旅に出ようとしていた若い頃、仮にわたしが、「一本の樹を植え、息子を一人つくり、一篇の詩を記す」というそれだけでも多くの人々が憧れる目標を目指していたとしたら、それにも大筋のところでたどり着いてしまった。それもほとんど自分では気づかぬうちに、努力もせず、楽しみながら道を行くうちのことだった。 その夜病院で、濡れたアスファルトの路面を行く車のザァーという音と、リノリウムの廊下を行く靴音以外に邪魔をするものもない静けさのなか、それからずっとわたしと旅を共にすることになる、自分自身のイメージがひとつ心に浮かんだ。わたしは生涯、メリーゴーランドに乗り続けてきたようなものだ、そう思ったのだ。最初からわたしはその中の白馬に乗ることが出来て、これまで自分の気の向くままにぐるぐるまわり、揺れてきたのだ。しかも誰も一度も——そのことに気がついたのは初めてだった——わたしがチケットを持っているかどうかを確かめに来ることもなく。チケットなど全く持ってなかった。わたしはこれまでずっとタダ乗りをしてきたのだ!さて、いまこうして係員がやってきて、わたしはつけを払うことになった。上手く行けば、ひょっとして……メリーゴーランドにもう一周、乗れるかもしれない。 翌日はごく普通の一日のようにはじまった。わたしの周囲にはなんの変化もなく、この頭の中で駆け巡る思いを反映するものは何もなかった。ポッレッタ・テルメで列車を乗り換えプラッキアまで乗り、そこからオルシーニャへ(訳注:作者の家があるイタリア・トスカーナ州の村)と向うわけだが、その町で数日前にクリーニングに出しておいた洗濯物を引き取りにゆくことすら、わたしは忘れなかった。家に帰ったわたしはアンジェラに、森に一緒に散歩に行きたいから待っていてくれと言った。四十年近くともに暮らしてくれば、語り合い、黙り込むのは容易なことだ。回復をめざして努力すると妻に約束をした。おそらくそれが唯一、わたしの心が揺れた瞬間だったと思う。 やるべきことをすぐに決める必要があった。最初の本能的判断はケガをした動物のそれ、つまり巣穴にひきこもって暮らすことだった。わたしは急に、自分には僅かな体力しかなく、それを全力で集中させなくてはならないように感じたのだ。誰にも何も言わないことにした。子供たちと、わたしの突然の蒸発を納得しないであろういくらかの友人たちをのぞいて。誰にも何ごとにも邪魔されずに、頭をすっきりさせたかった。 まず最初に決めなくてはならなかったのは、どこで治療をするか、そして何より、いかに治療するかだった。ひどい副作用をともなう(と言われる)化学療法、放射線療法、外科手術は、もはや唯一の選択ではない。それどころか、何もかもが議論の的となり、あらゆる公式なものに疑いのまなざしがむけられ、権威という権威ががその信用を失い、その上、何もかも全てを判断する権利が自分にはあると誰もが少しのためらいもなく感じている今日では、従来の医学の悪口をいい、「オルターナティブ(代替的・もうひとつの選択)」医学の絶大な効果を評価することがますます流行している。 いずれにせよ、諸オルターナティブ療法の名称はより魅力的だ。アーユルヴェーダ、プラーナ療法、針術、ヨガ、ホメオパシー、漢方薬、レイキ(霊気)、それにフィリピン人であろうとなかろうと、ヒーラー(癒し手)も加えてわるいことはないだろう。ますますその数を増してゆくこれらの「療法」のひとつに希望を持たせ、信じ込ませるためにわざわざ造られたような話、人づてに聞いた話、誰かに聞いたある人物の話というものがいつもある。わたしはそのひとつたりとも、すこしも真剣に受けとめはしなかった。 とは言え、これらの療法の多くはわたしが三十年にわたって暮らしてきたアジアから来たものであり、その幾つかにいたってはインドにルーツがある。インドと言えば、いまわたしの家がある国だ!わたしも過去にはこうした療法にたよることになんの抵抗も感じなかった。中国では、当時十一才だった息子のフォルコを鍼術医の手に任せ、喘息を治療してもらったことがある。それに、自分の治療をどうするか決める必要に迫られるわずか一年前にも、ダラムサラ(訳注:インド北部、チベット亡命政府の所在地)にある医学・占星術研究所(そう、そういう組み合わせなのだ)のダライ・ラマの主治医のところにフランス人の友人レオポルドを連れていったばかりだ。それは、友人の身体の十七個所を脈診してもらい、肝炎のための——いかにも良く効きそうな——羊の糞にも似た黒い丸薬を処方してもらうためだった。しかもである、「西洋人は科学という名の高速道路に乗ってからというもの、過去の知恵の小道の数々を余りにもたやすく忘れてしまった。そしていまや自分たちの発展モデルによってアジアを征服しながら、現地の伝統に結びついたその膨大な知識までも消滅させようとしている」そう述べ、書いてきたのは、他でもないわたし自身なのだ! わたしの意見は変わらなかったが、自分の生存がかかっているとなれば、決断に迷いはなかった。自分がもっとも慣れ親しんでいるもの、つまり西洋の科学と論理にわたしはすべてを托さなければならなかった。いわゆる「オルターナティブ」療法の効果は、効果があるときの話だが、長い時間をかけて現れるものだから、このような場合、無駄にできる時間はなかった。それに時間だけの問題ではなかった。つまるところ、わたしはそれらの療法を信用していなかったのだ。治療法とそれを行う人物を信頼することは、回復をめざす過程でとても重要な要素であり、大前提とさえ言えるものだ。 人生において幸運はたすけとなる。わたしはたいてい普通の人よりも多くの幸運を手にしてきた。今回もわたしは運が良かった。あるいはすくなくともわたしはそう感じた。根本的にこのふたつはまったく同じことだ。アジア担当ジャーナリストの旧友たちのなかにひとり、ニューヨーク・タイムズの通信員で二度ピュリツァー賞を受賞した男がおり、彼とわたしは、共通するいくつかの体験からうまれた友情で結ばれていた。ふたりとも、中国で逮捕され強制退去となったことがあった。またふたりとも、より「重要な」いくつかの取材基地での生活のあとで、出世コースのあらゆる論理から外れ、自分が担当すべき国としてインドを選んでいた。いまやふたりはもうひとつの共通点で結ばれていた——二年前に友人はわたしと同じ病気にかかり、死をまぬがれたのだった。わたしはデリーにいた彼に会いに行き、アドバイスを求めた。 友人を回復させた者たち、彼が呼ぶところの「フィクサーズ(fixers)」は、この業界のナンバーワンだと言うことだった。わたしは彼を信じた。電話を二回、ファクスを一度、そして数日後には、わたしはニューヨークの病院におり、新しい実験的な治療をうける患者リストの十八番目にいた。そこは西洋現代医学界でおそらく最先端の病院、メモリアル・スローン=ケタリング・キャンサー・センター、あるいは、その施設にいることを自分の銀行にも内密にしておけるようにと小切手の受取人欄に書くことを勧められた、MSKCCであった。 『UN INDOVINO MI DISSE(占い師は言った)』[1]が出版されたあと、次はどんな本を書くつもりかと尋ねてくる人に、わたしは「本は子供のようなものであり、書くためにはすくなくとも受胎する必要がある」と答え、加えて、「ながいこと極東アジアで暮らしてきたから、機会があれば、今度は西洋の極地であるアメリカ合衆国を再発見する長い旅行をぜひしてみたい」そう答えるのが常だった。「受胎」を試みるためにアメリカに行ったことにして、わたしのことは忘れてもらうことが出来た。 セントラル・パークに面した貸し部屋の広告が「ニューヨーク・タイムズ」にあり、その物件を見に行ったわたしは即座に入居を決めた。灰色のモケットが敷かれた小さな部屋は、二枚のインドネシアの布と、低く大きな窓の下におかれた中国のちいさなブッダの銅像によってすぐさま活気をよみがえらせ、数ヶ月のあいだわたしの巣となった。 アンジェラとMSKCCの人々をのぞけば、誰もわたしがどこにいるか知らなかった。電話のベルはまず鳴らず、ドアをたたく者もなかった。わたしが世界にむけて開いておいた唯一の連絡手段は電子メールで、どこにでも移動できるわたしのコンピュータのサイバネティックスの浜辺には時おりボトル入りのメッセージが流れ着いた。わたしに言わせれば電子メールとは、何か本当に伝えるべきことがあるときにだけ利用し、その速度によって生じるいい加減な言葉遣いに流されず、そして受信したなかでも良いメッセージだけはいつでも読み直せるように印刷さえすれば、いまや最も適当で非攻撃的、最も優れた通信手段だ。 生活環境は申し分なかった。それはわたしがかなり前から夢に見てきた生活だった。毎日がまるごと自由時間で、仕事もやるべきことも何もなかった。何かしなければならないという——かつては強迫観念でもあった——懸念をもたずに、いつまでもとりとめもなく思いをめぐらすことで、わたしは信じられないほどくつろいだ気分になれた。ひたすらの喧騒のあと、やっとわたしはひたすらに静けさを味わっていた。紛争に革命、洪水に地震など、アジアの大きな変容の数々を忙しく追いかけながらわたしは、危機に直面した命に破壊された命、そして大概の場合は無駄に費やされた命の熱心な観察者として、じつに多くの他人の命を長年見つめてきた。いまはただ、自分に最も関わりのあるひとつの命だけを見つめていた。わたしの命だ。 実際、観察するだけの価値はあった。さらなる検査がいくつかと、よくある一連の通告、「まだはっきりとわからない影がひとつあります」、「別の検査が必要ですね」、「来週、もう一度来て下さい」、「残念ですが、悪いお知らせがひとつあります……」の後で、ガンは一個所だけではなく三個所あり、ひとつひとつ違った特徴があり、とるべき療法もそれぞれ異なることが分かった。こうして、各処置の効果を一秒たりとも疑うことなく、むしろ先に進むごとに、そのすべてが正しく、選択しうる最善の手段であると自分に言い聞かせながら、わたしは化学療法・外科手術・放射線療法を受けていった。 自分が物質で出来ていることをその時ほど強く自覚したことは、それまで一度もなかった。かつては自分の肉体をそこまで近くから見つめる必要もなかったし、何より、肉体を自分でコントロールし、その主人となり、肉体の要求・痛み・震え・襲いかかる吐き気などに余りとらわれないようにすることを学ぶ必要に迫られたことがなかった。 ニュース週刊誌の仕事をしてきたことで、それまでいかに自分のバイオ・リズムと精神状態が、書かなくてはならない原稿の締め切りによって——それと、しばしば不安によって——支配されていたかをわたしは理解することになった。大喜びの土曜・日曜。その日に世界が崩壊したとしても週刊誌はすでにでき上がっていて、わたしにはつけ足すことが何もなかったから。無関心の月曜。次号の構成が計画される日。緊張の火曜・水曜。あたらしい話題について考え、原稿の下書きを書きはじめなければいけない。断食と精神集中の木曜。原稿受け渡しの日。安堵する金曜。だが事態の急変にそなえ気はぬけない。そしてまたふりだしからその繰り返しだった。次の週も、その次の週も。ある時はどこかの前線から、またはクーデターの起きたある国の首都から。ある国を巡りその核心に迫ろうとしていた旅の途中から、あるいは、はじめから再構築してみる必要のあった何かの事件を追いながら。いまは一週間の毎日がどれも同じで、特に忙しい曜日も暇な曜日もなく、ただ単に、すばらしく単調だった。どの曜日もわたしに何も求めはしなかった。 どの季節にもそれぞれの果実があり、わたしのジャーナリストとしての季節もそれまでにいくつかの実を結んでいた。自分が過去に身をおいたことのあるものと似た情況に再び出くわし、すでに見たことのある問題に再度直面することがますます多くなってきていた。最悪だったのは、二十年前に自分がすでに書いた出来事や言葉たちのこだまを聞きながら書いていたことだった。そして、「事実」だ。かつては猟犬の情熱をもってそのあとを追いかけたものだが、もはや同じ具合に関心を魅かれることがなくなっていた。時がたつにつれ、次のようなことをわたしは理解しはじめていた。事実とは決して真実そのものではないこと、事実の数々を越えたところにはまた別の何か——現実の別の次元のようなもの——があり、それを自分がとらえていないこと。そしてその何かは、いずれにせよ、いま実践されているようなジャーナリズムの世界では興味がもたれないということも。もしもあの職業を続けていたならば、わたしに出来たのは、それまでどおりの自分でありつづけようと努力するのがせいぜいだったにちがいない。ガンはわたしにひとつの素晴らしい機会を与えてくれた——同じことを繰り返さないための機会だ。 それだけではなかった。わたしは次第に、ガンがわたしの身を護るための一種の盾ともなっていることに気づきはじめた。それはかつてわたしを責めさいなましてきたもの全てに対する護りであり、日常生活の凡庸さ、社会生活上の義務、言葉をかわす必要に対する一種の防壁であった。ガンによってわたしは、何の義務にも束縛されず、罪悪感を何ひとつ持たずにいられる権利を獲得することになったのだ。ようやくわたしは自由になれた。それも完全に。変に思われるかもしれないし、自分でも時折あまりに奇妙な気がしたが、わたしは幸せだった。 「人生を楽しむのに、よりによってガンにならなきゃいけないって話があるかい?」イギリスのある旧友はそう書いてきた。わたしが蒸発したと聞いて、彼は電子メールで連絡をとってきたのだった。わたしは答えて、このガンの「ニュース」はわたしのスクープであり、わたしの観点からすれば、これは自分の人生において最も素敵なものではないとしても、まちがいなく最もエキサイティングな日々だと書いた。旅をすることがそれまでずっとわたしの生き方であったから、この病気もまたひとつの旅としてわたしは受けとめていた。それは望まれぬ旅であり、予定外の旅であった。旅のための地図もわたしにはなく、自分自身なんの備えもなかった。しかもそれは過去のどれよりも困難で厳しい旅だった。そこでおきる何もかもが、自分に直接かかわってきた。わたしは友人にガンにかかっていないことを喜ぶようにと書き、ただ興味深い訓練をする気が彼にあれば、一日だけガンにかかったつもりになってみて、そうした時に、自分の人生のみならず身の回りの人々と物事が突如としてどれだけ普段と違った色彩をおびて見えてくるものか、よく考えてみるように勧めた。もしかするとそれは、より正しい色彩なのかもしれない。(P15) かつて中国では、死すべき運命にあることを忘れないように、多くの人々がみずからの柩を家のなかにおいていた。何か大事な決断を下さなければならない時、なかにはその棺に入る者たちもいた。あたかもそうすることで、諸行無常の観念をよりよく把握できるとでもいうかのように。人生の日々がいかに貴重なものであるかを理解するために、ほんのしばらくの間でも、病気になったつもりになったり、余命いくばくも無いつもり——実際、誰でも余命は限られているのだが——になってみてはどうだろう。 インド人は、トラにおいかけられて地の裂け目に滑り落ちたひとりの男の寓話をもってそのことを思いおこすようにしている。あわれな男は深みに落ちてゆく途中でなんとか一本の潅木にしがみつくことが出来たが、それもまた崩れはじめた。助かる術はなかった。頭の上にはトラの口、下には深淵。だがその瞬間男は、よりによってその絶壁の岩のあいだ、手の届く場所に、みずみずしいまっ赤な美しいイチゴがひとつなっているのを見る。男はイチゴを手に取り、そして……この最期のものほど甘いイチゴを口にしたことがないと思うのだった。 もしわたしがそのあわれな男の立場にあったとすれば、ニューヨークで過ごしたひとりきりの安寧の日々、幾週間、その幾月のイチゴはとても甘いものだった。だからといって、わたしは諦めて落ちることにしたわけではなかった。むしろその反対にありとあらゆる手段を探しつづけた。だがいったいどうすればいい?しがみついている潅木がなんとか崩れないように、知恵か何かを使ってこのわたしに何か出来るものだろうか。そしてもし、その居心地のわるい場所にこの身をおいたのが他でも無いわたし自身であったならば、そこから身体をどかすために何ができるのだろう。いくつもの検査の合間にわたしからこれらの疑問を投げ掛けられた医師たちは、その答えを持ち合わせていなかった。なかにはその答えを探すことが重要だと知っている医師もいくらかいたが、だれ一人それを探してはいなかった。 ジャーナリストたちと同じくわたしの医師たちも、あくまで彼らの目に見えるいわゆる「事実」だけを重視し、事実の裏に隠れているかもしれない知覚に捕らえがたい「他のもの」は無視していた。そこではわたしはひとつの肉体、病におかされた治療すべき肉体でしかなかった。「しかしわたしは同時に精神でもあり、もしかすると魂でもあるかもしれない。それにもちろんわたしはさまざまな経験に感情、思考に感動の積み重なった存在でもあるし、それもこの病気と多いに関係がある可能性があるじゃないか!」そう口に出してみても無駄であった。医師たちは誰もそんなことは気に留めようともしないか、気に留めることが出来ないように見えた。治療にしても同じことだった。攻撃の対象は「いわゆる」ガンであり、発生の割合と患者の生存の確率がマニュアルに詳細に記された、ある種のガンであり、誰のものでもありうるガンであった。だがそれは「わたしの」ガンではなかった! わたしが選択した科学的で理性的なアプローチは、わたしの健康の問題をほとんど故障した自動車のそれと同じにしてしまった。スクラップにしようが修理しようがまったく構わないといった具合に、自動車整備士の手にあずけられた故障車である。それは、不具合を直してもらい、ふたたび走り出そうと、そこにすべての望みをかけている意識あるひとりの人間の問題ではなかった。 実際問題、修理係である優秀な医師たちは、個人としてのわたしには何も要求していなかった。いくつもの「処置」をほどこすために彼らが定める約束の日時にわたしの肉体がそこにあれば、ただそれだけで良かったのだ。 いったい何が身体の中のひとつの細胞を狂わせるのか、そして何がその細胞に生命維持の役割を放棄させ、命をおびやかす存在に変化させるのか、せめて分からぬものだろうか。 わたしはMSKCCの研究チームのまだ若い責任者にそれを尋ねに行った。彼はその答えを知っているばかりか、あるひとつの重大な発見を目前にしているという文章を読んだことがあったからだ。正常な細胞をガン化し、逆にガン細胞を正常なものにするちょうどスイッチのような暗号、それを解く鍵が彼の発見だった。 「わたしたちの研究は順調にすすんでいます。ですが、解決までの道のりは、人類を月におくることよりもはるかに複雑なものなのです」彼はわたしにそう告げた。 彼の話でわたしに理解できたことは魅力的だった。まったく偶然にも、彼が専門的に研究していたのはわたしのそれとおなじ疾患だった。しかしその話を聞けば聞くほど、生命の神秘的世界をゆく探検家の仕事が、彼を「統一体である個人としてのわたし」とはまったく関係ない方角へと導きつつあるばかりか、「肉体としてのわたし」からも実に遠い方角へと導いているという確信をわたしは深めることになった。 細部のそのまた細部へ、小さなものからより小さなものへと研究を進めてゆくうちに、彼は、人体に何十億とある細胞のひとつのなかにあるDNAのなかの、何百万とある暗号のひとつにたどり着いていた。だが「わたし」はどこにいたのだろう?自分のそのスイッチが誤った方法で切りかえられた時、わたしもそこでなんらかの役割を果たしたはずではないか? 「いいえ。ご自身はまったく関係ありません。すべてはテルツァーニさんの遺伝暗号のなかにあらかじめ含まれていたのです。まもなくわたしたちは、お身体のなかで狂いが生じている個所を修正することも出来るようになるでしょう」。 彼の結論はほっとさせられるものだったが、その場を去りながらわたしは、彼とその同僚たちがひとつの思い違いをしていると考えていた。問題の扉(暗号)をひらく鍵をみつけたところで彼らは、その後にまた別の扉があり、その後にもまたその後にも、それぞれ別の鍵が必要なあらたな扉があることに気づくにちがいなかった。なぜなら彼ら、わが親愛なる科学者たちがたどりつこうとしていたのは、すべての鍵の鍵であり、あらゆる組み合わせの組み合わせ、つまり「神の暗号」なのだから。それを発見できるなどと思い込むことがどうして出来たのだろう?(p17) この身をまかせた医師たちへの信頼をわたしは決して失わなかったし、むしろ、その反対だった。しかし医師たちを知れば知るほど、わたしには、彼らが弦の一本足りないバイオリンのように思え、身体の問題に対しきわめて自動車整備士的な見方しか出来なくなってしまっていて、それゆえその解決策も限られているように思えた。医師たちのなかにはわたしの困惑を理解し、その観察を面白く思う者もいくらかいた。例えば「なぜ表現方法を見直してみないのか。あるいは役に立つかもしれない」そうわたしは言っていた。この病をとりまく用語はどれも戦争に関する言葉で、わたしも最初はやはりそれを使っていた。ガンは「戦う」べき「敵」であり、治療は「ひとつの武器」であり、療法のひとつひとつの段階が「戦い」であるとされる。「病気[2]」は、わたしたちの体内に入り込み問題をまきおこす、何か外部のものとみなされるのが常であり、それゆえ破壊し、消し去り、追い出すべきものとされている。ガンとつき合い始めて数週間もするころには、わたしはそのようなこの病のとらえかたが嫌になり、我慢できなくなっていた。 ガンと一緒にいるうちに、わたしにはこの体内のわが訪問者が、この両手両足、そして、化学療法によって髪が一本もなくなってしまった頭と同じ、自分の一部になったかのように思えた。生まれ変わりつづけるそのガンをたたこうとするよりも、わたしは彼に話しかけ、友としてあつかうようになっていた。それは、いずれにせよ彼が何らかの形でそこに居座りつづけ、ことによったらウトウトしながら、自分ののこりの旅路をともにするだろうことを理解したからだった。 「朝起きたら、自分の心臓、胃、肺、肝臓に微笑んでやって下さい。とどのつまり、健康とはほとんど彼ら次第なのです」高名なベトナムの仏僧ティク・ナット・ハンがそう言うのをかつて聞いたことがある。彼は瞑想について語るためデリーにやって来ていた。その勧めがあとでどれだけ自分の役に立つことになるかを、当時のわたしは知りもしなかった。いまやわたしは毎日、自分のなかの客人に微笑んでみせる。 科学と理性の側にいればいるほど、当初はねつけたさまざまな「オルターナティブ医学」の魔法と狂気への興味がわたしのなかでますます大きくなっていった。それは無論のことながら、自分が道の選択を誤ったと判断したためではなく(だれにでもまず勧めたいのはやはり同じ道だ)、それがおそらく最良の道であるにせよ、そこにはそれなりの限界があり、他の道を行くことで何か違うものを見つけることが出来るのではないかと思ったからだ。必ずしも「代替的(カナ:オルターナティブ)」ではないにせよ、おそらく補充的な役割を果たす何かを。 というわけで、わが修理係ことニューヨークの医師たちから修理作業が終わったこと、三ヶ月は会いたくないこと——三ヶ月!わたしには永遠とも思われた——を告げられるやいなや、わたしはその方向へと走り出したのだった。(P18) あれだけ多くの打撃をあたえた後は、自分の身体をすこし休ませてやる必要があった。治療薬として投入した全ての毒物を身体から排出し、そして何より、もはや孤独になれきってしまった自分の心をふたたび世界と調和させる必要があった。わたしにとって最も自然な手段は旅をすることだった。こうしてわたしは、自分のケースに効果があるとされているあらゆる他の療法・薬・奇跡をさがして旅に出た。 まず最初にしたのはインドに帰ることだった。インドは人々の生活が最も自然な土地であり、いまなお最も多様な人間たちが暮らし、どこよりも時間がゆっくりと過ぎ、古きものが新しきものの横で生き延びる国であり、世界の他のどんな場所よりも、生きることと死ぬことが最古の経験に見える土地だ。 わたしはデリーをほぼ一年間留守にしていた。Sundar Nagarの宝石店に入った時、年老いた店主は何があったのかと尋ねてきた。彼はクリシュナ神の絵にかけるための、強い香りを放つジャスミンの花輪をつくっているところだった。 「病院をいくつも巡ってきたんです。ガンなんですよ」 彼には自然とそう言うことが出来た。他の誰にも、そんなふうには言えなかったはずであったのに。 「それはきっとあなたの人生でもっとも神聖な日々であったことでしょう」 主人はごく自然な様子でそんな言葉を返してきた。たしかにその通りだった。だが、どうして彼にそれが分かったのだろう。 「モスクから追い出されて階段を転げ落ちた、あるイスラム教徒の昔話を知ってますか?」 「いいえ」 「身体をぶつかけながら一段おちるごとに、男は痛みを感じ、苦しみ、それによって神を思ったのです。しかしとうとう階段が終わった時、男は残念に思いました。おなじことがあなたにも起こったのではないかと思います」 ニューヨークで無くしたありきたりのビル・クリップを買い直すのに、これより良い手段がありえただろうか。それに、自分でも正確にはわからない何かを探すため始めたこの旅を続けるのに、これ以上素晴らしい心の糧を手に入れることが果たして出来ただろうか。 ひとつの土地からまた別の土地へ、三カ月ごとのニューヨークでの検査をはさみながら、わたしは今日までずっと旅をしてきた。何かの手がかりを追いかけるか、好奇心を満足させるために、あるいは耳にした話を確認するために。(p19) こうしてわたしは、インド亜大陸の先端にあるアーユルヴェーダ療法の古ぼけた素朴な診療所で一週間を過ごすことになった。診療所を経営する若い医師は、伝統医学のあらゆる聖典をすべて暗記していた。彼はそれを祖父から学び、祖父はその父から学び、という風に先祖代々伝えられてきたのだ。実に美しい土地だった。水田に囲まれ、非常に長い歴史を持つがもはや廃虚となった寺の横に診療所はあった。伝説によればその寺は、妻をとりもどすために助っ人のサルたちとともにセイロン島へとむかう途中だったラーマ王子によって建立されたことになっている。 やはりインドで、わたしはレイキ(霊気)の講習を受け修了証を取得した。タイではいま大流行の治療法、腸内洗浄の専門センターで、七日間続けて断食をした。 フィリピン北部では、落成直前のアジアのピラミッドの効果を誰よりもはやく試すことになった。ピラミッドはフィリピンの最も有名なヒーラー(癒し手)がそこを世界健康センターにするために建てたもので、その前夜、わたしはこのヒーラーの「手術」を受けていた。 インド中部の小村では、ひとりの「医師兼魔術師」のあとについて数日をすごした。彼はわたしのために、薬草と小枝の束からひどい臭いの緑色をした特製薬を調合してくれた。ケーララ州で最も有名な伝統医学の病院に数日滞在した時は、他の患者たちと同じく、わたしも夜眠りにつくことができなかった。なぜなら病院の庭では、アーユルヴェーダの守護神の祭りを日没から夜明けまで祝うために劇団とともにやって来た、ひどく変わったラッパの楽団が雷のように鳴り続け、一頭のゾウが雄叫びをあげていたからだ。 ホメオパシーの医師となった若いイタリア人の元外科医を追いかけて、彼が「海洋薬品」の講習会を開いていたボストンまでわたしは行った。エミリア・ロマーニャ州のごくありふれた平原にある改修された古い農家で、この医師は自分の療法に対し科学的な信用を確立しようと努力していたが、その療法が魔術的な要素をもっていることは彼自身が認めていた。療法が実際に効果あることを、わたしは自分の身体で証明することになった! ある博愛主義の億万長者に会いに香港にも行った。死ぬ前にガンの治療薬を人類にプレゼントしたいと願う彼は、財産の一部を薬の研究につぎこんでおり、古来から中国医学が「奇跡的な効果がある」としてきたあるキノコのエキスを製造している。 タイ北部のチェンマイにむかったわたしは、道教と気功の専門家である旧友、ダン・リードと再会し、毎朝、彼の指導の下で、「宇宙エネルギーをあつめる」ための中国の伝統的な修練をつんだ。ダンはその修練について一冊の本を書き上げたばかりだった。(p20) カリフォルニア海岸の高い岸壁の上にしがみつくようにして建つ、強風にさらされた人里離れた一群の古い建物からなる施設で、わたしはガン患者支援のためのセミナーに参加した。そこには、心を無限の広がりで充たす大海原の眺望があった。参加者は全部で九人。そのひとりひとりの感動的で、楽しい思い出をわたしは持っている。その直後にわたしは、ヨガの偉大な導師と音楽家——ふたりともインド人だ——について、彼らの企画した実に特別な講習をうけた。講習の基礎概念は、ヨガのさまざまな姿勢を学び、「チャンネルを解放」すれば、音楽が身体組織と細胞の中まで浸透し、その結果、生命力を強めることができるというものだった。それはもちろんわたしに良い効果をおよぼした……もしも音楽がそこまで浸透していたならの話だが!いずれにせよ、その音楽は心を強くゆさぶるものだった。 やはりインドで、わたしはサイ・ババにも会おうとした。数知れぬ奇跡をおこすという大聖者たちの一人だ。だがそのアシュラムを訪れた時、彼はそこにおらず、わたしはそれを彼に会う必要はないという印として受けとめた。 旅をつづけるうちに、わたしは仏教の聖地のかずかずを訪問することになった。ベナレスでは数日をすごした。インド人は死ぬためにベナレスへとやって来る。そこで死ぬことが出来れば、二度と生まれ変わらずにすむとされているからだ。 ところが、人と言うものはあるものを探しているうちに別のものを見つけてしまうもので、さまざまな医師たちに専門家たち、癒し手(カナ:ヒーラー)たちからなるすでに大きなものとなっていたわたしのコレクションには、更に、物乞いの聖者たち、心理学者にして催眠術師であるイエズス会の老牧師、子供の頃からある像に恋をしている僧侶、その他の奇妙で素敵な人物たちが徐々に加わってゆくことになった。 時には与えられた「薬」を試してみながら、わたしはどこでも、「奇跡のおきた」病人たちの物語や、何かの妙薬かあやしげな治療法による回復の話をいくつも集めた。だが、通常の西洋医学による治療をうけることを拒否してなんらかのオルターナティブ療法を受け、死んでしまった人々の話も、やはり数多く聞いた。 自分の病はかつての生活スタイルから生まれたものだとわたしは考えていた。回復するためには過去と縁を切り、完全に新しい生活を始める必要があるとしたならば、わたしは上々な道を進んでいた。過去とはまったく違った人々とわたしは交流し、かつてない問題のかずかずに直面しており、それまでとは異なった思考を重ねていた。わたし自身、肉体的な要素以外でも、別の人間になっていた。そこまでくれば、もう一歩前進し、さらなる一線を越えるしかなかった——そのような境界は、いまや、やはりインドにしかない。 こうしてわたしはサンスクリットを少々学び、人類が常に問いつづけてきた当然ながら唯一最大の問い、インド最古の聖典にある哲学の精髄、ヴェーダーンタ(各ヴェーダ聖典の最終部)の核心ともなっているその問い「わたしは誰だ」を考えながら、あるアシュラムで三ヶ月間を過ごすことに決めたのだった。(p21)その答えは「わたしは某新聞の記者で、ある本の筆者であり、かくかくしかじかの病の患者である」などというものでは当然なかったので、わたしは形式的にもそれまでの自分であることをやめようと試み、自分の名前を名乗ることをやめ、過去をもたず、ひとりの単なる「ANAM(名無し)」になろうとした。なんとか名をあげようとして費やしてきた人生を終えるのに、それは実にぴったりな名前だった! 慣れ親しんできた自分であることをやめるというのは奇妙な実験である。自己を定義するため、そして、例え初歩的な関係であれ、出会った誰かとの関係を定めるために、かつての自分の存在、自分がしてきたこと、生まれた場所や自分という人間に関する記憶に頼ることが許されないという実験。これは試すだけの価値はある修練だ——まあ、長い休暇のある時にでも! そんな具合で、一歩一歩、毎度自分のことを笑ったり、自分におこる出来事に微笑んだりしながら、次第にわたしは、世界一の病院のひとつにおける、ガンに冒された「肉体としてのわたし」の治療から、非常に厳格なアシュラムにおける「肉体としてのわたしプラスその背後にあると思われるもの全て」の治療へと移行して行った。アシュラムではヒンドゥー教の古典を学び、ヴェーダの賛歌を歌い、地面に座って鋼のお椀から手で食事をした。食事の内容はニューヨークで非常な注意を払ってわたしが選択した組み合わせのひとつではなく、アシュラムが用意するものであり (その内容は実にランダムだった!),、煮豆であることが多かった。 「で、君は神と話したのか?」パリの旧友を訪ねた時、そう尋ねられた。 「神と話すには、神に会わなくては駄目だろう」わたしはそう答えた……質問に答えぬために。彼もやはり、インドにいるうちにわたしはどうかしてしまったのだと思っていたに違いない。そんなことはまったくなかった。わたしはヒンドゥー教徒にも仏教徒にもならなかったし、わたしには師とあがめるグル(精神指導者)もいない。それに、故郷の信仰にふたたび立ち返ることもなかった。フィレンツェのサン・ミニアート・アル・モンテ教会のような、古い信心に充ちた美しい教会で、静かにすわって過ごす喜びの再発見はあったものの。 他の多くの人々と同じくわたしは、過剰な先入観を持たず、新しいことや馬鹿げて見えることへの恐れももたずに、探し求める人間だ。そうして探すことで、ことによるとわたしは、自分のガンの完全な治療法を見いだすことが出来たかのだろうか?もちろん、見つからなかった。だが少なくともいまわたしには、そんな治療法は存在しないという確信がある。なぜなら何事にも近道などはないからだ。健康への近道は無論のこと、幸福への近道も、知恵へといたる近道もない。そのいずれも、すぐさま簡単にたどり着けるものであるはずがないのだ。ひとりひとりが自分なりのやり方でそれを探さなくてはならないし、自分の足で歩まなくてはならない。同じひとつの場所でも訪れる人によってそれぞれ違った意味を持ちうるものだからだ。(p22)ある人にとっては薬となるものが、別の人にとっては毒になることすらある。特に、一応なんらかのかたちで検査されている科学的な治療法の世界を放棄した者が、すでに悪質商法やペテン師・詐欺師でいっぱいの代替的「治療」の世界にやみくもに飛び込んで行く場合がそうだ。 さんざん旅をしたあげく、わたしはスタート地点に戻ったのだろうか?元通り、科学と理性だけを信じるようになったのだろうか?諸問題の解決策は西洋式に限る、やはりそう考えることになった?いや、そんなことはまったくなかった。むしろ、真っ先に除外すべき選択肢などはひとつもないということ、そして、まったく思いがけない場所や情況で貴重な何かや誰かに出会うことになる可能性が常にあるという事実をいまほど強く確信したことはない。奇跡?奇跡はもちろん存在する。だがそのためには、誰もが己の奇跡の創造主にならなくてはいけない。そして何よりも、世界と人間についてわたしたちの持つ知識がまだ余りに僅かであり、目に見える現象と事実の影にはわたしたちが完全に見落としている真実があるとわたしは確信している。わたしたちがその真実の存在に気づくことがないのは、それが我々の感覚でも、我々のいわゆる理性と科学の原則でもとらえられないものだからだ。 人体の構造の認識において西洋文明が大きな進歩を果たしてきたことには、疑問の余地がない。ただ、我々の医学のルーツに死体の解剖作業からなる解剖学があるという事実のためにわたしはますます不信感を強め、死人の研究からどうやって生命の神秘を理解できるのかと疑問に思うのも確かだが。しかしながらその西洋文明も、人体の中だけではなくそれを越えたところにある、大きさを測ることも出来なければ形すらない、かの不可視の存在の認識においてはまったく進歩することなく、むしろ、後戻りすらしてしまったのかもしれない。この存在こそは人体を支え、他の形態を持つありとあらゆる生命に結びつけ、それによって人体を大自然の一部となすものなのである。精神分析学と心理学は未だにその不可視の存在の表層的な部分のみを研究の対象にしている。その様子はまるで、まさに科学が科学であるがゆえに解決しようのない大きな謎を前にして、気まずい思いをしているかのようだ。 だからこそ、いまや医学研究は部分の分析に特化し、小さな個所からさらに小さな個所へと進むこと以外出来なくなっているのだ。だが、それと反対の方向性をもつ、つまり小(部分)から大(全体)へと向う、必ずしも科学的手段にたよらない何か他の研究が必要なのではないだろうか。 自分の問題を単なる狂った細胞の問題とは異なった次元からも眺めたいと無意識のうちに思い、DNAの遺伝暗号のなかにあるひとつの壊れたスイッチ修復とは別の解決策を求めていたためだろうか。最後にわたしは、ヒマラヤ山中にある土壁の岩小屋にたどり着いた。(P23)そして、これまでになく軽快な心を持ち、いかなる願望も野心も持たず、大きな平安を胸にしたわたしはその場所で、まるで天地創造の時を思わせるような新世紀最初の太陽が昇り、それと同時に、世界で最も高い峰々の幾つかが宇宙の暗黒から抜け出し、まるで生と死の永遠性に新たな希望をもたらそうとするかのようにバラ色に輝く様子を目撃した。神々をその時ほど身近に感じたことはなかった。 時には春の太陽のもと、また時には扉の外に一メートルの雪がつもり、トキワガシとシャクナゲの木々が凍てついた巨人たちのようになる季節にも、わたしは知識あふれるひとりの八十過ぎのインド人のもとに客として実に長い間滞在した。老人はその生涯において人生の意味を問うことの他は何もせず、彼の時代を生きたあらゆる偉大な師たちと出会った後に、最も偉大な真の師とは、誰もが自分の中に持っているものだと確信し、いまはそこで独りで暮らしていた。深夜、静寂が深くまるで轟くように思われる頃、老人は眼を覚まし、一本のロウソクを灯す。そして、その前に二時間ほど座る。何をするために? 「自分自身になろうと努力するためだ」彼はそう答えた。「メロディーを聴くために」とも。 彼の犬をある晩食べてしまった一匹のヒョウの足跡をたどる午後の散歩のあとで、老人は時折わたしの小屋の階段を上ってきた。そうした時わたしは、いつも手放すことのない中国茶を二杯たてるために、近くの泉で汲んだ水を小さなガスボンベで沸かすのだった。 「目に見える力と目に見えない力・感じることの出来る力と感じることの出来ない力・男性的な力と女性的な力・ネガティブな力とポジティブな力、この宇宙のそんなあらゆる力が、わたしたち二人にいまこの瞬間、この暖炉の火の前で座り、お茶を飲めるようにしてくれたんだよ」老人はそんなことを言っては、大きな声で笑った。彼の笑いはそれ自体がひとつの喜びだった。笑った後で老人は、プロティノスやボエティウス、ウパニシャッド、バガヴァッド・ギーターやウィリアム・ブレーク、スーフィー神秘主義者の言葉を引用しながら、芸術や音楽についての彼独特の説を展開するのだった。時には自分の「原罪」を告白することもあった。彼の原罪とは、「行動する」ことよりも「存在する」ことのほうがより一層重要だと彼が常に考えていることにあった。 「それで例のメロディーは?」ある日、わたしは彼に尋ねた。 「難しいよ。聴くためには準備をする必要がある。そうすれば時々聞こえてくる。それは内なる生命のメロディーなんだ。内なる生命はすべての生命を支え、そこには全てのもののための場所があり、全てが統合されている。善と悪、健康と病もそうだ。内なる生命においては、誕生も死もない」(p24) いつもそこにあり動くことの無い、最大の安定性の象徴である山々。それでもやはり、この世界のすべてのものと同じく、常に変化をつづけるその比類なき山々を独り見つめ、そして、偶然出会ったあのすばらしい老人の存在を感じながら日々を過ごすうちに、いつかわたしは、ボローニャの病院で始まった長く苦しい自分の旅がすでに終わっていたことに気がついた。 わたしがその旅の話を伝えることにした何よりの理由は、同じ道を目の前にしている人にとってその道をすでに幾らか歩いてきた者の体験というものが、どれだけ励みになるものかを知っているからだ。それに、よく考えてみればその旅は、出発からまもなく、自分のガンの治療法を探すものではなく、すべての人々の病である「死すべき運命」の治療法を探す旅になっていたからだ。 だがその「死すべき運命」にしても、本当にひとつの「病」と言えるものだろうか。それは恐れるべき何か、近寄ってはいけない「悪」なのだろうか。そうではないのかもしれない。 「考えても見ろ。わたしたちがみんな不老不死で、永遠にこの地上にいなければならず、その上、幾世紀も前からの祖先たちもみんな死なずにいるとしたら、いったい世界がどれだけ混雑することか!」ある日の森の散歩の途中で、わが高齢の道連れは言った。「大切なのは、人生と死がおなじ一つのものの二つの様相であることを理解することだ」 それを理解することが、誰もが誕生と同時に始める旅の唯一の真の目的地なのかもしれない。その旅のことはわたしにしても大したことは知らないが、向うべき方角だけは確信をもって言える。外から内へ、小さなものから常により大きなものへだ。 あとに続くページにあるのは、わたしの不確かな歩みの物語である。

[1]原作者註:この作品に出てくる占い師たちのなかの一人、シンガポールのRajamanickamは、五十九歳から六十二歳の間にわたしが困難にぶつかること、もしかしたら手術もひとつしなくてはならないことを確かに予言していた。だがそれは彼一人であった。他の占い師たちはわたしの将来にそのようなことを予見することがなかったし、殆どの場合はわたしが長寿であると結論づけていた) [2]訳者註:原語「male」には「病気」の他に「悪・痛み」などの意味がある

|